📍 Luogo: Santi Cosma e Damiano

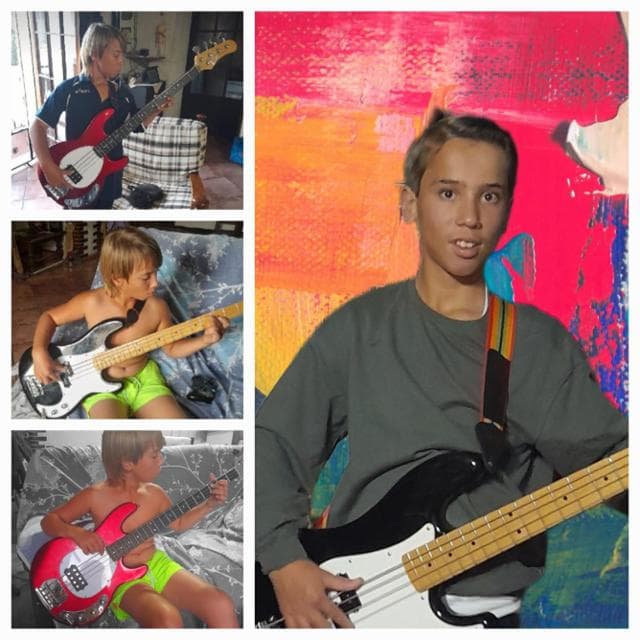

La notizia è corsa veloce tra le case e le strade di Santi Cosma e Damiano, nel sud pontino: un ragazzo di appena 14 anni, Paolo Mendico, si è tolto la vita nella propria cameretta l’11 settembre 2025, poche ore prima del rientro a scuola. La comunità si è ritrovata improvvisamente dentro un dolore che chiede spiegazioni, risposte, responsabilità. In mezzo, la storia di Paolo — il sorriso largo, la passione per la musica, i pomeriggi sul fiume Garigliano con il padre — e di una famiglia che da tempo denunciava situazioni di bullismo subite dal figlio.

I funerali, celebrati domenica 14 settembre in una chiesa gremita, hanno restituito il silenzio pesante di chi si chiede se e cosa si sarebbe potuto fare prima. Parole semplici e durissime hanno attraversato la navata: “Ti chiediamo scusa per non aver capito”. È il mea culpa di una comunità intera che oggi, mentre la magistratura indaga, deve anche interrogarsi su come proteggere i più fragili, a cominciare dai banchi di scuola.

Le prime domande e l’apertura dell’inchiesta

All’indomani della tragedia, la Procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. È un atto dovuto per ricostruire la catena degli eventi, verificare se ci siano state condotte persecutorie, negligenti o omissive, e stabilire se le segnalazioni dei genitori siano state ascoltate e gestite secondo le procedure. I carabinieri hanno acquisito i dispositivi elettronici e stanno passando al setaccio le chat per comprendere la natura dei rapporti tra il ragazzo e compagni, eventuali gruppi in cui fosse presente, messaggi di scherno o minaccia, i tempi e la frequenza degli episodi.

Intanto, il Ministero ha inviato ispettori negli istituti frequentati da Paolo, con l’obiettivo di ricostruire le azioni intraprese negli anni: colloqui, note disciplinari, attivazione di referenti anti-bullismo, coinvolgimento degli sportelli psicologici, contatti con le famiglie. Il perimetro dell’analisi è ampio, perché la vicenda si sarebbe trascinata nel tempo, dalle elementari alle superiori, tra tentativi di segnalazione e un malessere che non ha trovato risposta efficace.

Un calvario tra banchi e fermate del bus

Il racconto che emerge è quello di un cammino scolastico inquinato da offese, epiteti, spintoni. Alle elementari gli insulti erano già un’abitudine, alle medie la situazione si sarebbe acuita fino a spingere la famiglia a un trasferimento. Il passaggio al biennio delle superiori non avrebbe però rotto il circolo: nuove classi, nuovi compagni, vecchie dinamiche. La violenza non è solo ciò che si vede: talvolta abita nelle smorfie, nei sussurri, negli sguardi, nei corridoi, alla fermata di un autobus.

Chi lavora nella scuola sa che i luoghi di vulnerabilità sono molteplici: l’ora di educazione fisica, le uscite, le ricreazioni, i rientri, le chat di classe nate per organizzare i compiti e presto mutate in arene. Qui chi resta indietro, chi è più timido, chi “stona” viene esposto. Paolo — dicono — amava suonare, basso e batteria; lo faceva spesso da solo. Nei pomeriggi, pescava con il padre lungo il fiume. Una vita semplice, scaffale di passioni normali. È nel contrasto con questa normalità che il dolore, oggi, brucia di più.

Le responsabilità diffuse: scuola, famiglia, compagni, adulti di riferimento

Ogni volta che un minore si toglie la vita, la tentazione è cercare un colpevole unico. Ma la scuola, come spazio di educazione e relazione, è una trama fatta di molti fili. Non si tratta solo della condotta di chi ha bullizzato; c’è anche la postura di chi ha visto e non ha agito, di chi ha minimizzato come “goliardia”, di chi ha pensato che “passerà”.

La famiglia ha documentato in più momenti la propria preoccupazione e, a quanto è dato sapere, ha bussato a diverse porte: insegnanti, dirigente, referenti, sportelli. Allo stesso tempo, gli adulti della scuola — insegnanti, educatori, dirigenti — vivono spesso dentro classi con bisogni crescenti, tempi compressi, strumenti di intervento non sempre condivisi. Occorre dirlo con onestà: se mancano formazione adeguata, protocolli chiari e una rete stabile con servizi territoriali, ogni strategia anti-bullismo rischia di ridursi a riunioni e circolari.

Le chat come specchio (e amplificatore)

Le indagini si stanno concentrando sui gruppi di messaggistica dove adolescenti e preadolescenti trascorrono gran parte del tempo relazionale. Il digitale non crea il bullismo, ma lo moltiplica: ciò che prima restava nello spazio/tempo della scuola ora segue il minore in casa, la sera, nel letto. Il “branco” è sempre presente, la platea è potenzialmente infinita, le umiliazioni diventano contenuto replicabile.

Documentare è fondamentale: screenshot, conservazione dei messaggi, segnalazione alle piattaforme quando appropriato, ma soprattutto passaggi formali con scuola e forze dell’ordine. In questa vicenda, l’acquisizione dei dispositivi potrebbe chiarire quanto il digitale abbia inciso nell’innesco del dolore e nella sua cronicizzazione.

La dimensione territoriale: Sud pontino, comunità, reti sociali

Santi Cosma e Damiano è un comune che vive la quotidianità dei piccoli centri: vicinanze, amicizie che si tramandano, confini con i comuni limitrofi, scuole che raccolgono studenti da paesi diversi. Questo produce una densità di legami che può essere risorsa o rischio: tutti sanno di tutti, ma talvolta si evita di “mettersi contro” qualcuno. Al contempo, proprio le comunità piccole hanno la forza di attivarsi rapidamente: qui parrocchie, associazioni musicali, volontariato, allenatori sportivi possono diventare antenne preziose.

Bullismo: cos’è, cosa non è, come si interviene

Per non sbagliare linguaggio, conviene ricordare che il bullismo non è un litigio tra pari. È un comportamento ripetuto, intenzionale, con asimmetria di potere (fisico, psicologico, numerico). Può essere fisico, verbale, sociale (esclusione), digitale. La prevenzione richiede:

- programmi strutturati lungo l’anno, non interventi episodici post-crisi;

- formazione di docenti e personale ATA su segni precoci e strategie educative;

- educazione tra pari: studenti formati come peer educator per riconoscere e interrompere dinamiche di branco;

- coinvolgimento delle famiglie con strumenti concreti (quando e come segnalare, come dialogare con i figli senza colpevolizzazioni);

- rete territoriale: psicologi scolastici, servizi sociali, neuropsichiatria infantile, associazioni giovanili.

La scuola che funziona: dal documento al fatto

Esistono strumenti: il Patto educativodi corresponsabilità, il Regolamento di Istituto, il Piano di prevenzione del bullismo e cyberbullismo, i referenti dedicati, lo sportello d’ascolto. Ma funzionano se sono agiti: segnalazioni protocollate, registrazione degli episodi, escalation chiara delle sanzioni, percorsi riparativi per chi aggredisce e protezione per chi subisce. Un consiglio di classe coeso, con un coordinatore forte e un dirigente presente, fa la differenza.

Nel caso in esame, le ispezioni dovranno verificare non solo se i documenti esistono, ma come sono stati applicati: quante segnalazioni sono state formalizzate, quali azioni correttive, tempi, esiti. Questo è decisivo anche per il dopo: capire cosa non ha funzionato aiuta a correggere il sistema, non a trovare capri espiatori.

E i compagni? La linea sottile tra complicità e impotenza

Molti ragazzi oggi dichiarano di sentirsi impotenti: “Se intervengo, divento io il bersaglio”. È vero. Per questo la cultura della classe va costruita: non basta dire “non fate i bulli”, occorre addestrare i testimoni a interrompere in modo sicuro, a chiedere aiuto, a sostenere la vittima fuori dalla scena. Un compagno che si siede accanto, un messaggio privato dopo un’umiliazione pubblica, una segnalazione condivisa con un adulto di fiducia: piccoli atti che cambiano la traiettoria di un ragazzo.

Il dolore della famiglia e della comunità religiosa

Durante l’ultimo saluto, la parrocchia ha fatto da argine al fiume di emozioni e domande. Il parroco ha detto parole difficili e necessarie: “Scusa se non abbiamo capito”. Non è un’assunzione di colpa penale, è la presa in carico morale di una comunità. La fede qui non sostituisce la giustizia, ma chiede verità e cura per chi resta: genitori, fratelli, amici, compagni che oggi portano addosso emozioni mescolate di tristezza, colpa, rabbia.

La musica e la solitudine: spazi per respirare

Paolo amava la musica. Basso, batteria. A volte suonava da solo, talvolta con il padre. La musica, come lo sport e i gruppi giovanili, è spesso il luogo dove i ragazzi trovano un ritmo diverso da quello della scuola. Per questo le politiche giovanili dovrebbero sostenere più spazi liberi, studiate per l’adolescenza, con adulti formati a stare “di fianco”, non “sopra”. Una batteria in una sala prove non salva il mondo, ma può diventare un luogo dove l’identità si costruisce con suoni invece che con ferite.

Cosa resta da fare adesso

Sul piano giudiziario, le indagini diranno se ci sono responsabilità. Sul piano educativo e sociale, invece, non c’è da attendere sentenze. Le scuole possono già oggi:

- aggiornare i protocolli e ri-formare i docenti;

- aprire momenti protetti di parola nelle classi;

- mappare i luoghi “caldi” (fermate bus, corridoi, cortili) e presidiare;

- coinvolgere esperti esterni con percorsi di medio periodo;

- attivare laboratori su empatia, gestione del conflitto, cittadinanza digitale;

- monitorare costantemente il clima di classe, con strumenti semplici e anonimi.

Le famiglie possono:

- chiedere formalmente incontri e protocollare segnalazioni;

- conservare tracce digitali e non gestire da sole conflitti asimmetrici;

- favorire reti tra genitori, evitando sia la rissa social sia l’isolamento.

Un linguaggio responsabile quando si parla di suicidio

La cronaca deve scegliere parole sobrie. Evitare dettagli del gesto, non romanticizzare, non cercare cause uniche. Ricordare sempre che per chi è in difficoltà chiedere aiuto è possibile. In Italia esistono numeri gratuiti e chat anonime; citarli non è un optional formale ma un dovere civico.

Se tu o qualcuno che conosci state vivendo un momento difficile:

- 112 (emergenze)

- Telefono Amico Italia 02 2327 2327 – chat e-mail su www.telefonoamico.it

- Samaritans 06 77208977 (numero unico Italia)

- Servizio di Ascolto Minori (Regioni/ASL; consultori familiari e sportelli psicologici scolastici)

La storia di Paolo non può restare una notizia che scivola via. Ogni sedia vuota in un’aula racconta una mancanza che riguarda tutti: compagni, adulti, istituzioni. Se una comunità trasforma il dolore in responsabilità, allora qualcosa cambia davvero: nel prossimo gruppo WhatsApp, nel prossimo corridoio, nella prossima risata “di gruppo” che qualcuno avrà il coraggio di spegnere. È un lavoro lento, quotidiano, fatto di scelte piccole e concrete. Ma è l’unico modo per difendere il diritto all’adolescenza.