📍 Luogo: Israele - Palestina

Il conflitto tra Israele e Palestina rappresenta uno dei nodi centrali della geopolitica contemporanea. Non è soltanto una disputa di confini, ma un intreccio di identità nazionali, religioni, diritti umani e interessi globali. Per comprenderlo davvero, non basta guardare alle notizie di oggi: serve attraversare più di un secolo di storia, di guerre, rivolte, negoziati e promesse mancate. Questo articolo ricostruisce il percorso, dall’Ottocento fino ai giorni nostri, con l’obiettivo di offrire una visione chiara anche a chi non ha mai capito nulla di questo conflitto.

Indice

- Capitolo 1 – Le origini

- Capitolo 2 – Il 1948

- Capitolo 3 – Le guerre arabo-israeliane

- Capitolo 4 – L’OLP e la diplomazia mancata

- Capitolo 5 – Le Intifade e Oslo

- Capitolo 6 – Hamas e il blocco di Gaza

- Capitolo 7 – Vita nei Territori Occupati

- Capitolo 8 – La battaglia delle parole

- Capitolo 9 – Il ruolo delle grandi potenze

- Capitolo 10 – I civili e la questione umanitaria

- Capitolo 11 – I possibili futuri

- Capitolo 12 – Conclusione generale

Capitolo 1 – Le origini (fine ‘800 – 1947)

Per capire il conflitto israelo-palestinese bisogna tornare indietro, ben prima del 1948 e della nascita dello Stato di Israele. Bisogna tornare alla fine dell’Ottocento, quando in Europa prende forma un’idea che segnerà il secolo successivo: il sionismo.

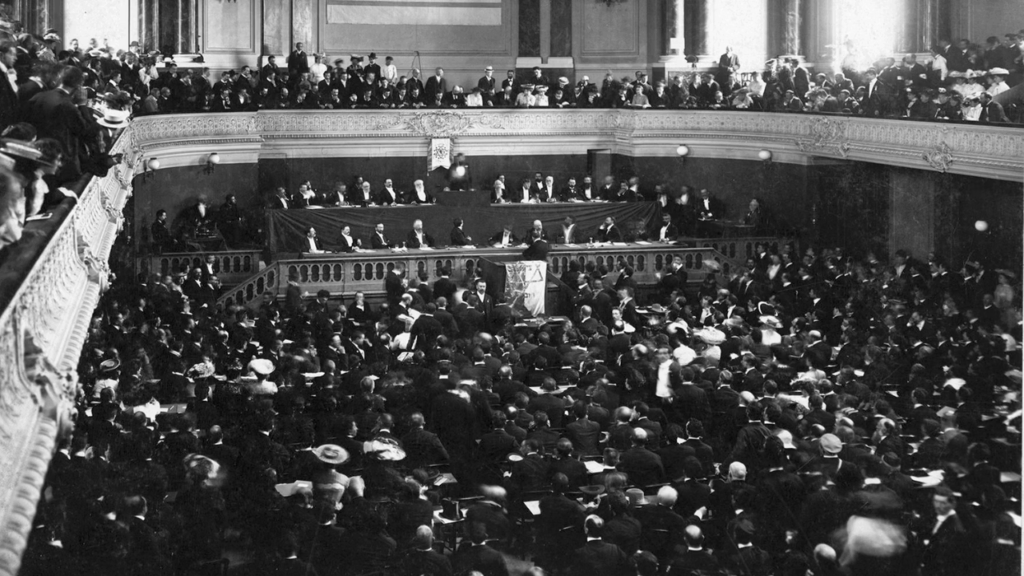

Il sogno di un ritorno

Il sionismo nasce come movimento politico e culturale guidato dall’idea che gli ebrei, dispersi da secoli nel mondo, abbiano diritto a un proprio Stato. L’Europa, alla fine dell’Ottocento, non è un luogo sicuro per loro: pogrom nell’Impero Russo, discriminazioni diffuse, antisemitismo crescente.

Il giornalista viennese Theodor Herzl, considerato il padre del sionismo politico, pubblica nel 1896 Der Judenstaat (“Lo Stato degli Ebrei”), sostenendo che l’unica soluzione alla “questione ebraica” fosse la creazione di un focolare nazionale ebraico.

Il luogo scelto? La Palestina, una terra che per gli ebrei ha un valore storico e religioso inestimabile.

Una terra abitata

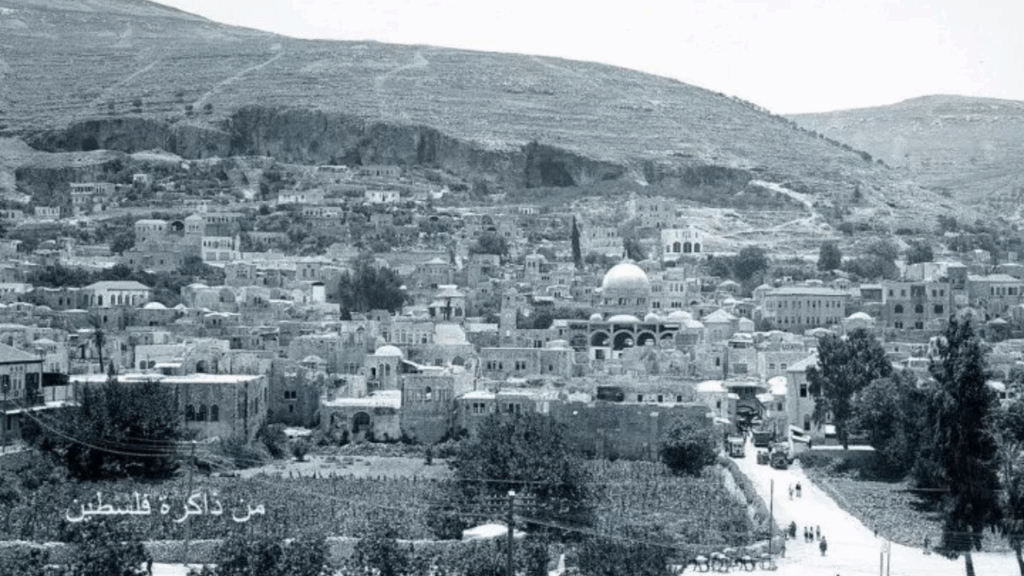

Ma in Palestina non c’è un “vuoto” da riempire. Alla fine dell’Ottocento la regione fa parte dell’Impero Ottomano e ospita circa mezzo milione di abitanti, in maggioranza arabi musulmani, con minoranze cristiane ed ebraiche autoctone. È una società agricola, fatta di villaggi, città come Gerusalemme, Jaffa, Hebron, Nablus.

Gli ebrei che già vivono lì non sono molti, ma esistono comunità storiche radicate.

Le prime ondate migratorie

Con la nascita del sionismo, tra il 1882 e il 1914 iniziano le prime ondate migratorie ebraiche (aliyah). Migliaia di ebrei, soprattutto dall’Europa orientale, arrivano in Palestina. Comprano terreni – spesso da latifondisti assenti – e fondano i primi insediamenti agricoli moderni.

Gli arabi palestinesi, che già vivono su quelle terre come contadini, spesso vengono sfrattati. Le tensioni crescono: gli ebrei vogliono costruire una patria, gli arabi temono di essere espropriati.

La Prima guerra mondiale e la Dichiarazione Balfour

La svolta arriva con la Prima guerra mondiale. Nel 1917, il ministro degli Esteri britannico Arthur Balfour firma una dichiarazione storica: il governo di Londra sostiene la creazione in Palestina di un “focolare nazionale per il popolo ebraico”, a patto di non pregiudicare i diritti delle comunità non ebraiche già presenti.

La Dichiarazione Balfour è una promessa ambigua: apre la strada al progetto sionista, ma non chiarisce cosa significhi per gli arabi palestinesi che, all’epoca, sono circa il 90% della popolazione.

Il Mandato britannico

Dopo la guerra, l’Impero Ottomano crolla. La Palestina passa sotto il controllo britannico, con un Mandato della Società delle Nazioni (1920–1948).

La Gran Bretagna, però, si trova in un vicolo cieco: deve mantenere le promesse fatte agli ebrei (Balfour) e allo stesso tempo gestire le aspettative arabe (agli arabi, durante la guerra, erano stati promessi territori indipendenti in cambio della rivolta contro gli ottomani).

Scontri sempre più duri

Negli anni ’20 e ’30, l’immigrazione ebraica cresce, alimentata dalle persecuzioni in Europa. Nel 1933, con l’ascesa di Hitler, migliaia di ebrei tedeschi fuggono in Palestina.

Gli arabi palestinesi reagiscono con proteste e rivolte. La più importante è la Grande Rivolta Araba del 1936–1939, repressa duramente dall’esercito britannico e con la collaborazione delle milizie ebraiche.

In questo periodo si formano anche i primi gruppi armati ebraici, come l’Haganah (che diventerà l’esercito israeliano), e gruppi più radicali come l’Irgun.

L’Olocausto e la svolta

La Seconda guerra mondiale cambia tutto. L’Olocausto, lo sterminio sistematico di sei milioni di ebrei da parte della Germania nazista, trasforma il sionismo da movimento politico a causa morale mondiale.

Dopo il 1945, per molti sopravvissuti, la Palestina diventa l’unico rifugio possibile. L’immigrazione ebraica aumenta ancora, spesso in modo clandestino, mentre i britannici cercano di limitarla per non esasperare gli arabi.

Il piano ONU di partizione

Di fronte all’impossibilità di gestire il conflitto tra ebrei e arabi, la Gran Bretagna rinuncia al Mandato. La questione passa all’ONU.

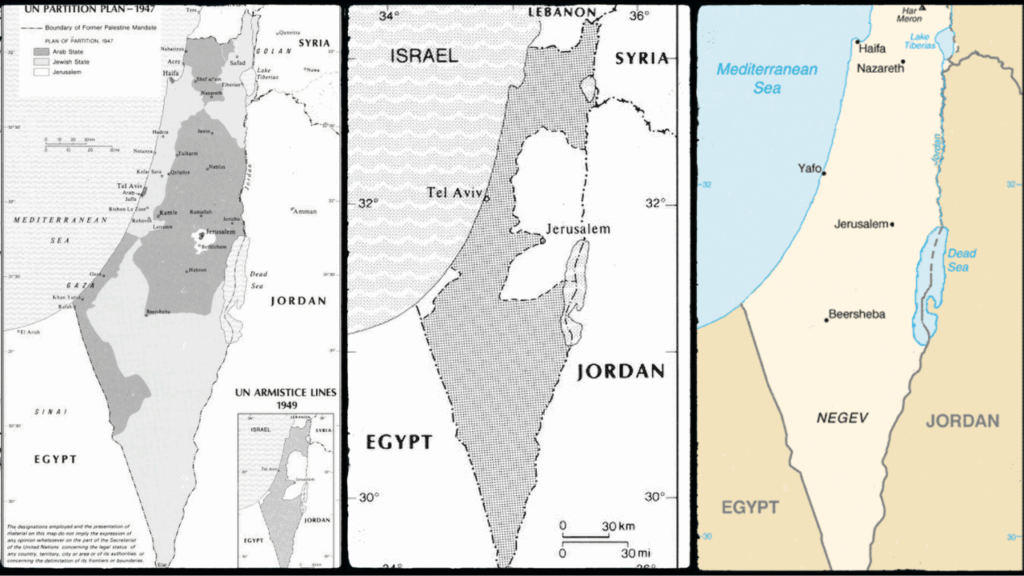

Nel 1947, l’Assemblea Generale approva la Risoluzione 181: il territorio palestinese viene diviso in due Stati, uno ebraico e uno arabo, con Gerusalemme sotto controllo internazionale.

Gli ebrei accettano, vedendolo come il primo riconoscimento internazionale del loro Stato. Gli arabi lo rifiutano: considerano ingiusto che a una minoranza (un terzo della popolazione, gli ebrei) venga attribuito più della metà del territorio.

È la scintilla che porterà alla guerra del 1948 e alla nascita di Israele.

Capitolo 2 – Il 1948: nascita di Israele e la Nakba palestinese

L’anno che cambia tutto

Il 1948 è l’anno in cui la storia della Palestina e del Medio Oriente prende una direzione irreversibile. È l’anno in cui nasce lo Stato di Israele, ma è anche l’anno della Nakba, la “catastrofe” palestinese.

Due narrazioni parallele, opposte e inconciliabili, che ancora oggi definiscono le identità dei due popoli.

La fine del Mandato britannico

Il Mandato britannico sulla Palestina era diventato ingovernabile. Gli inglesi, logorati dalla resistenza armata ebraica e dalle rivolte arabe, annunciano il ritiro per il 15 maggio 1948.

Nel frattempo, le violenze tra comunità si moltiplicano: attentati, rappresaglie, massacri locali. La tensione è a livelli insostenibili.

Il piano ONU del 1947: la scintilla

La Risoluzione 181 dell’ONU, approvata il 29 novembre 1947, prevedeva la creazione di due Stati indipendenti, uno ebraico e uno arabo, con Gerusalemme sotto amministrazione internazionale.

- Agli ebrei sarebbe andato il 55% del territorio.

- Agli arabi palestinesi il 45%.

Gli ebrei, pur non pienamente soddisfatti, accettano: per loro significa finalmente avere uno Stato riconosciuto. Gli arabi respingono il piano: considerano inaccettabile perdere terre dove sono la maggioranza da secoli.

Da quel momento, gli scontri degenerano in guerra civile tra comunità.

Il 14 maggio 1948: la proclamazione di Israele

Alla vigilia del ritiro britannico, il 14 maggio 1948, David Ben Gurion, leader del movimento sionista, proclama a Tel Aviv la nascita dello Stato di Israele.

Il nuovo Stato viene riconosciuto quasi subito da Stati Uniti e Unione Sovietica, una coincidenza rara in piena Guerra Fredda.

Per gli ebrei di tutto il mondo, è la realizzazione del sogno sionista: dopo duemila anni di diaspora e persecuzioni, hanno finalmente una patria.

La guerra arabo-israeliana del 1948–1949

Il giorno dopo la proclamazione, il 15 maggio, cinque eserciti arabi (Egitto, Siria, Giordania, Libano e Iraq) attaccano Israele.

È la prima guerra arabo-israeliana.

Gli ebrei sono numericamente inferiori, ma meglio organizzati grazie alle milizie come l’Haganah. Ricevono rifornimenti anche dall’estero e riescono non solo a difendersi, ma ad ampliare i confini oltre quelli previsti dall’ONU.

Alla fine del conflitto, Israele controlla circa il 78% della Palestina storica.

La Nakba palestinese

Per i palestinesi, quella stessa guerra diventa la Nakba, la “catastrofe”.

- Oltre 700.000 arabi palestinesi sono costretti ad abbandonare case e villaggi.

- Circa 400 località palestinesi vengono distrutte o svuotate.

- Intere famiglie finiscono nei campi profughi in Libano, Siria, Giordania, Gaza e Cisgiordania.

Molti di questi rifugiati e i loro discendenti – oggi milioni di persone – non hanno mai potuto fare ritorno nelle loro case.

Il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi, sancito dalla Risoluzione ONU 194 del 1948, è ancora oggi uno dei nodi centrali e irrisolti del conflitto.

Gerusalemme divisa

La guerra lascia anche un’altra ferita: Gerusalemme.

- La parte occidentale viene controllata da Israele.

- Quella orientale, compresa la Città Vecchia, passa alla Giordania.

La città sacra a ebrei, cristiani e musulmani diventa subito un simbolo di divisione.

Narrazioni opposte

- Per Israele: il 1948 è la “guerra d’indipendenza”, la nascita di un sogno nazionale dopo secoli di persecuzioni e il genocidio nazista.

- Per i palestinesi: il 1948 è la Nakba, l’inizio dell’esilio e della perdita della propria terra.

Queste due narrazioni, entrambe fondate su eventi reali ma lette con prospettive opposte, sono ancora oggi alla base dell’impossibilità di trovare un terreno comune.

La nuova mappa del Medio Oriente

Dopo il 1949, la Palestina come entità politica non esiste più:

- Israele occupa gran parte del territorio.

- La Giordania annette la Cisgiordania e Gerusalemme Est.

- L’Egitto prende il controllo della Striscia di Gaza.

I palestinesi non hanno più uno Stato, ma solo un popolo disperso in esilio o sotto controllo di altri governi.

Capitolo 3 – Le guerre arabo-israeliane (1956–1973)

Una regione in ebollizione

Dopo il 1948, la nuova geografia del Medio Oriente non è stabile. Israele esiste, ma è circondato da Paesi arabi che non ne accettano l’esistenza. I palestinesi vivono dispersi nei campi profughi, senza uno Stato, e la tensione resta altissima lungo i confini.

Tra il 1956 e il 1973, tre guerre principali ridisegnano equilibri, confini e rapporti di forza.

La crisi di Suez (1956)

Nel 1952 un colpo di Stato in Egitto porta al potere Gamal Abdel Nasser, figura carismatica del nazionalismo arabo. Nel 1956, Nasser nazionalizza il canale di Suez, fino ad allora controllato da compagnie francesi e britanniche.

Francia, Gran Bretagna e Israele reagiscono con un attacco militare congiunto. Israele invade la penisola del Sinai, mentre paracadutisti britannici e francesi occupano parte del canale.

Sembra una vittoria, ma l’intervento di Stati Uniti e Unione Sovietica costringe gli invasori a ritirarsi. È un momento spartiacque: l’era coloniale europea finisce, e Israele si rivela ormai un attore militare indipendente, capace di muoversi da solo.

La Guerra dei Sei Giorni (1967)

La tensione tra Israele e Paesi arabi cresce ancora negli anni ’60. Nel maggio 1967, Nasser ordina il ritiro delle forze ONU dal Sinai e chiude lo stretto di Tiran alle navi israeliane. Israele risponde lanciando un attacco preventivo.

In appena sei giorni, dal 5 al 10 giugno 1967, Israele ottiene una vittoria militare clamorosa:

- Sconfigge Egitto, Giordania e Siria.

- Occupa il Sinai e Gaza (sottratti all’Egitto).

- Prende la Cisgiordania e Gerusalemme Est (dalla Giordania).

- Conquista le Alture del Golan (dalla Siria).

Il territorio sotto controllo israeliano triplica.

Questa guerra segna un punto di non ritorno: Israele diventa una potenza regionale, mentre milioni di palestinesi finiscono sotto occupazione diretta. Nasce così la questione dei Territori Occupati, che ancora oggi è il cuore del conflitto.

La Risoluzione 242 dell’ONU

Dopo la guerra, il Consiglio di Sicurezza approva la Risoluzione 242, che stabilisce due principi fondamentali:

- Ritiro di Israele dai territori occupati nel 1967.

- Diritto di tutti gli Stati della regione a vivere in pace entro confini sicuri e riconosciuti.

È la base di tutti i negoziati futuri. Ma resta ambigua: “ritiro da territori occupati” non specifica se da tutti o solo da alcuni. Israele interpreta in senso restrittivo, i Paesi arabi chiedono il ritiro completo.

La Guerra del Kippur (1973)

Il 6 ottobre 1973, nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur, Egitto e Siria lanciano un attacco a sorpresa contro Israele per riconquistare i territori perduti.

L’inizio è drammatico: le truppe egiziane attraversano il Canale di Suez, i siriani avanzano sulle alture del Golan. Israele subisce perdite pesanti nei primi giorni.

Ma con l’aiuto massiccio degli Stati Uniti, che organizzano un ponte aereo di rifornimenti, Israele riesce a ribaltare la situazione. L’esercito israeliano avanza fino a pochi chilometri dal Cairo e da Damasco.

Dopo settimane di combattimenti, un cessate il fuoco mediato dall’ONU pone fine alla guerra.

Conseguenze geopolitiche

La Guerra del Kippur segna l’inizio di una nuova fase:

- Israele conferma la sua superiorità militare, ma scopre di non essere invincibile.

- L’Egitto, nonostante la sconfitta, recupera prestigio: aver sorpreso Israele ridà orgoglio al mondo arabo.

- Gli Stati Uniti rafforzano la loro alleanza con Israele.

- L’Unione Sovietica sostiene Siria ed Egitto, intensificando la competizione della Guerra Fredda in Medio Oriente.

- I Paesi arabi usano per la prima volta il petrolio come arma politica: nel 1973 l’OPEC impone l’embargo sul greggio ai Paesi occidentali che appoggiano Israele, provocando la crisi energetica mondiale.

I palestinesi restano senza Stato

In tutto questo, i palestinesi restano i grandi esclusi.

- Dopo il 1967, oltre un milione di palestinesi vivono sotto occupazione israeliana in Cisgiordania e Gaza.

- Nascono nuovi campi profughi, e l’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) di Yasser Arafat diventa il punto di riferimento politico e militare.

- Negli anni ’70, l’OLP trasferisce la sua base in Libano e inizia una stagione di guerriglia e attacchi contro Israele.

La loro causa inizia a farsi sentire nelle istituzioni internazionali, ma senza risultati concreti.

Capitolo 4 – L’OLP e la diplomazia mancata (anni ’70–’80)

L’ascesa di Yasser Arafat

Negli anni ’70 la causa palestinese prende un volto e un nome: Yasser Arafat.

Ingegneria civile di formazione, guerrigliero per scelta, Arafat diventa leader dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), fondata nel 1964 con l’obiettivo di rappresentare politicamente e militarmente il popolo palestinese.

L’OLP raccoglie vari movimenti palestinesi, dai gruppi marxisti a quelli nazionalisti, e sotto la guida di Arafat assume un ruolo centrale, sia nella resistenza armata che nella diplomazia internazionale.

Dalla guerriglia al terrorismo internazionale

Negli anni ’70 l’OLP adotta una strategia di lotta che mescola guerriglia sul campo e azioni spettacolari all’estero. Alcune di queste entrano nella memoria collettiva come simbolo del terrorismo internazionale:

- 1972, Monaco: durante le Olimpiadi, il gruppo “Settembre Nero”, legato all’OLP, prende in ostaggio la squadra israeliana. L’operazione si conclude con la morte di 11 atleti israeliani e 1 poliziotto tedesco.

- Attacchi aerei, dirottamenti e attentati portano la causa palestinese al centro dell’attenzione globale, ma con un prezzo altissimo: l’associazione della lotta palestinese al terrorismo.

Per Israele, l’OLP è un’organizzazione terroristica. Per molti palestinesi, è l’unica voce politica che parla a nome loro.

La guerra in Libano

Dopo la cacciata dalla Giordania (1970, “Settembre nero”, quando l’esercito giordano reprime con forza la presenza armata palestinese sul suo territorio), l’OLP trasferisce il suo quartier generale in Libano.

Da lì, i guerriglieri palestinesi organizzano attacchi contro Israele. La reazione israeliana è dura:

- 1978: Israele invade il sud del Libano (Operazione Litani).

- 1982: Israele lancia una vasta operazione per eliminare l’OLP, arrivando fino a Beirut.

La guerra del Libano del 1982 segna un trauma: migliaia di civili muoiono, e nei campi profughi di Sabra e Shatila si consuma un massacro. Milizie cristiane libanesi, alleate di Israele, uccidono centinaia di civili palestinesi, mentre l’esercito israeliano viene accusato di non essere intervenuto per fermarle.

L’OLP sulla scena internazionale

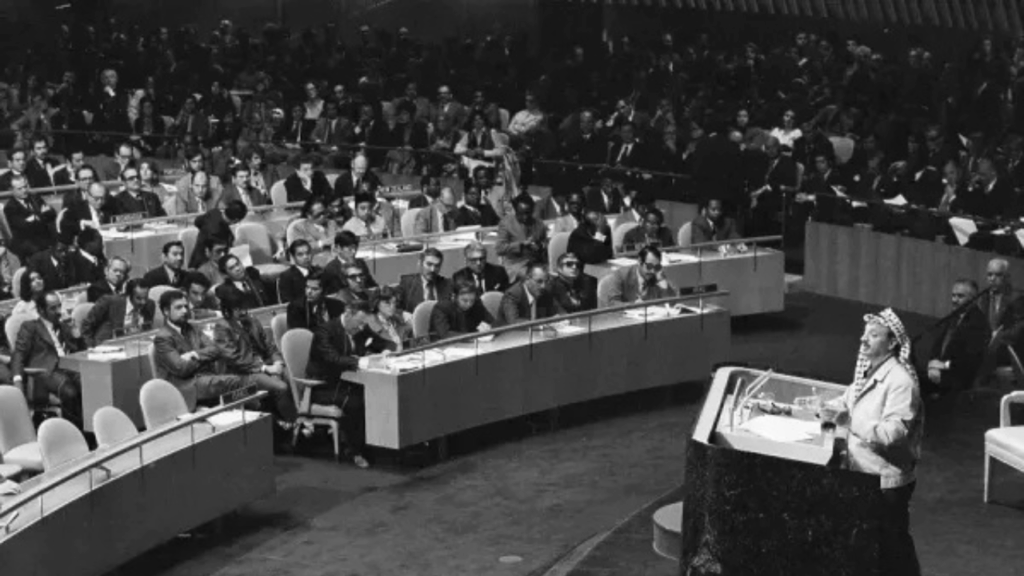

Nonostante le accuse e le sconfitte militari, Arafat riesce a trasformare l’OLP in un attore riconosciuto a livello internazionale.

- 1974: Arafat parla all’Assemblea Generale dell’ONU, con la famosa frase: “Sono venuto qui con un ramoscello d’ulivo in una mano e il fucile del combattente nell’altra. Non lasciate cadere il ramoscello d’ulivo dalla mia mano.”

- Nello stesso anno, l’ONU riconosce l’OLP come rappresentante legittimo del popolo palestinese.

È un passaggio storico: la questione palestinese entra ufficialmente nell’agenda diplomatica globale.

Le divisioni interne

Ma l’OLP non è un movimento monolitico. Al suo interno convivono anime diverse:

- I nazionalisti di Fatah, guidati da Arafat.

- I gruppi marxisti come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), più radicali e ostili a compromessi.

Queste divisioni indeboliscono la causa palestinese, rendendo difficile una strategia comune.

Israele si rafforza

Mentre i palestinesi cercano legittimità internazionale, Israele continua a rafforzarsi:

- Consolida la propria alleanza con gli Stati Uniti.

- Espande gli insediamenti nei territori occupati dopo il 1967, soprattutto in Cisgiordania.

- Investe in un esercito sempre più potente, che gli garantisce superiorità militare in tutta la regione.

Il fallimento della diplomazia

Negli anni ’70 e ’80 ci sono tentativi di dialogo, ma tutti falliscono.

- Gli Accordi di Camp David del 1978 portano alla pace tra Israele ed Egitto, ma i palestinesi ne restano esclusi.

- L’OLP dichiara a più riprese di accettare la creazione di uno Stato palestinese sui confini del 1967, ma Israele non riconosce l’OLP come interlocutore credibile.

Alla fine degli anni ’80, la frustrazione palestinese esploderà in un nuovo capitolo: la prima Intifada.

Capitolo 5 – Le Intifade e Oslo (anni ’80–’90)

La miccia che accende la rivolta

Alla fine degli anni ’80, la situazione dei palestinesi è drammatica:

- Centinaia di migliaia di persone vivono nei campi profughi in Libano, Siria e Giordania.

- In Cisgiordania e a Gaza, sotto occupazione israeliana dal 1967, i palestinesi affrontano check-point, demolizioni di case, arresti, assenza di diritti politici.

- Gli insediamenti israeliani crescono, soprattutto in Cisgiordania, sottraendo terre ai villaggi palestinesi.

Il 9 dicembre 1987, un incidente nella Striscia di Gaza – un camion militare israeliano travolge e uccide quattro lavoratori palestinesi – scatena la rabbia popolare. È la scintilla che fa esplodere la prima Intifada (rivolta in arabo).

La prima Intifada (1987–1993)

La rivolta si diffonde rapidamente in Cisgiordania e Gaza:

- Giovani palestinesi lanciano pietre e molotov contro i soldati israeliani.

- Israele risponde con una repressione dura: coprifuoco, arresti di massa, uso della forza militare contro manifestanti spesso disarmati.

La forza della prima Intifada non sta nell’uso delle armi pesanti, ma nel coinvolgimento popolare. È una ribellione dal basso, fatta di scioperi, boicottaggi, graffiti, comitati popolari.

Per la prima volta, il mondo assiste alle immagini di adolescenti che sfidano i carri armati israeliani con le sole pietre in mano. Queste immagini colpiscono profondamente l’opinione pubblica internazionale.

La nascita di Hamas

In questo contesto appare un nuovo attore: Hamas.

Fondato a Gaza nel 1987 come ramo dei Fratelli Musulmani, Hamas si propone come alternativa islamista all’OLP laico e nazionalista.

- Da un lato, fornisce servizi sociali, scuole, ospedali, guadagnandosi consenso tra la popolazione.

- Dall’altro, organizza attacchi armati e attentati suicidi contro Israele, diventando il nemico dichiarato di Tel Aviv.

Con Hamas, la causa palestinese si spacca ulteriormente: da una parte l’OLP, orientata al compromesso diplomatico; dall’altra Hamas, che rifiuta l’esistenza stessa di Israele.

Diplomazia e guerra del Golfo

Nel 1990–91, la guerra del Golfo ridisegna gli equilibri: l’Iraq di Saddam Hussein attacca Israele con missili Scud, sperando di ottenere il sostegno del mondo arabo. Ma la maggioranza degli Stati arabi si schiera contro Baghdad, aprendo la strada a nuove trattative di pace.

Nel 1991, a Madrid, si tiene una conferenza internazionale: per la prima volta israeliani e palestinesi siedono, seppur indirettamente, allo stesso tavolo. È l’inizio di un percorso che porterà agli Accordi di Oslo.

Gli Accordi di Oslo (1993–1995)

Dopo negoziati segreti in Norvegia, nel 1993 Israele e l’OLP raggiungono uno storico compromesso.

Il 13 settembre 1993, sul prato della Casa Bianca, il premier israeliano Yitzhak Rabin e Yasser Arafat si stringono la mano sotto lo sguardo di Bill Clinton.

Gli Accordi di Oslo prevedono:

- Riconoscimento reciproco tra Israele e OLP.

- Creazione dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), con un’autonomia limitata in Cisgiordania e Gaza.

- Elezioni palestinesi (Arafat diventerà presidente nel 1996).

- Un processo graduale di trasferimento di poteri, con la prospettiva di arrivare a uno Stato palestinese indipendente.

Per la prima volta, la soluzione “due popoli, due Stati” sembra possibile.

Speranze e ostacoli

Gli Accordi di Oslo suscitano enorme speranza nel mondo, ma i problemi sono subito evidenti:

- Israele continua ad espandere gli insediamenti nei Territori Occupati.

- L’ANP ha poteri limitati e non controlla realmente le frontiere.

- Hamas e altri gruppi palestinesi rifiutano Oslo e intensificano gli attentati suicidi.

- Molti israeliani vedono negli attentati la prova che i palestinesi non vogliono davvero la pace.

Il processo di pace è fragile e polarizza le società: pacifisti e fautori del dialogo da un lato, estremisti e radicali dall’altro.

L’assassinio di Rabin

Il 4 novembre 1995, a Tel Aviv, durante una manifestazione per la pace, il premier israeliano Yitzhak Rabin viene assassinato da un estremista ebreo contrario agli Accordi di Oslo.

È un evento che scuote Israele e il mondo intero. Con la morte di Rabin, il processo di pace perde il suo principale architetto.

Bilancio degli anni ’90

Gli anni delle Intifade e di Oslo sono un mix di speranza e tragedia:

- I palestinesi ottengono un riconoscimento politico con la nascita dell’Autorità Nazionale Palestinese.

- Israele riceve, per la prima volta, il riconoscimento formale da parte della leadership palestinese.

- Ma sul terreno, le condizioni di vita non migliorano in modo sostanziale.

- Gli attentati, le rappresaglie, l’espansione degli insediamenti e la sfiducia reciproca indeboliscono il processo di pace.

Gli anni ’90 si chiudono così: con la possibilità concreta di una pace storica, ma con un terreno che inizia già a sgretolarsi.

Capitolo 6 – L’ascesa di Hamas e il blocco di Gaza (2000–oggi)

La seconda Intifada: la pace che svanisce

Alla fine degli anni ’90, il processo di pace di Oslo sembra ormai logoro. Gli insediamenti israeliani nei Territori Occupati continuano a crescere, mentre i palestinesi vedono peggiorare la loro condizione quotidiana.

Nel settembre del 2000, una visita provocatoria del leader israeliano Ariel Sharon sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme innesca una nuova ondata di rabbia. È l’inizio della seconda Intifada, più violenta della prima.

Questa volta non sono più solo pietre contro carri armati: attentati suicidi, attacchi con armi da fuoco, operazioni militari di vasta scala. Israele risponde con il pugno di ferro: incursioni, coprifuoco, demolizioni, assedi.

Il bilancio è devastante: migliaia di morti, in gran parte civili palestinesi, ma anche centinaia di israeliani vittime di attentati. La fiducia tra i due popoli crolla definitivamente.

Il ritiro da Gaza

Nel 2005, il premier israeliano Ariel Sharon annuncia una decisione clamorosa: il ritiro unilaterale da Gaza. Israele smantella le sue colonie nella Striscia e ritira l’esercito permanente.

Ma la mossa non porta pace. Gaza resta sotto stretta sorveglianza: Israele controlla lo spazio aereo, le acque territoriali, i confini terrestri (insieme all’Egitto sul lato sud). Per i palestinesi, Gaza diventa presto una prigione a cielo aperto.

Le elezioni del 2006 e la divisione palestinese

Nel 2006, i palestinesi vanno alle urne. Contro ogni previsione, Hamas vince le elezioni legislative, sconfiggendo il partito di Arafat, Fatah.

La vittoria islamista spacca la leadership palestinese:

- In Cisgiordania, l’Autorità Nazionale Palestinese guidata da Fatah mantiene il controllo.

- A Gaza, dopo scontri sanguinosi, Hamas prende il potere nel 2007.

Da quel momento i palestinesi non hanno più una guida unitaria: due governi, due visioni, due territori separati.

Il blocco di Gaza

Dopo la presa del potere da parte di Hamas, Israele e l’Egitto impongono un blocco totale alla Striscia di Gaza. Entrano solo beni essenziali, i movimenti di persone sono rigidamente limitati.

Il blocco viene giustificato da Israele come misura di sicurezza, per impedire il traffico di armi e i lanci di razzi. Ma per gli abitanti di Gaza – oltre 2 milioni di persone in un territorio grande quanto la provincia di Milano – significa disoccupazione, mancanza di elettricità, acqua potabile, cure mediche.

L’ONU descrive la situazione come insostenibile dal punto di vista umanitario.

I cicli di guerra

Dal 2008 in poi, il conflitto Israele-Hamas entra in una dinamica ricorrente:

- Hamas lancia razzi contro le città israeliane.

- Israele risponde con operazioni militari massicce su Gaza.

- Dopo settimane di bombardamenti e vittime, viene negoziato un cessate il fuoco, quasi sempre mediato dall’Egitto o da Qatar e ONU.

- Passano mesi o anni, poi la spirale ricomincia.

Questi cicli di violenza hanno nomi diversi – Piombo Fuso (2008–2009), Margine Protettivo (2014), Guardiano delle Mura (2021) – ma la dinamica resta la stessa: centinaia o migliaia di morti, per lo più civili palestinesi, distruzioni a Gaza, paura costante in Israele sotto i razzi.

La guerra di informazione

Oltre al conflitto armato, c’è una guerra di narrazioni:

- Israele sostiene di difendersi da un’organizzazione terroristica che colpisce i civili.

- Hamas e i suoi sostenitori denunciano Israele come potenza occupante che impone un assedio illegale.

I social media amplificano ogni immagine: bambini sotto le macerie, famiglie israeliane nei rifugi. La percezione internazionale oscilla tra condanna di Hamas e accuse a Israele di violazioni del diritto umanitario.

Gaza oggi

La Striscia di Gaza è oggi uno dei luoghi più difficili al mondo:

- Disoccupazione oltre il 50%.

- Elettricità disponibile solo poche ore al giorno.

- Sistema sanitario al collasso.

- Giovani senza prospettive, molti dei quali non hanno mai lasciato il territorio.

Per Israele, Gaza è una minaccia costante, un’enclave governata da un gruppo armato ostile. Per i palestinesi, è il simbolo della loro resistenza, ma anche della loro tragedia.

Conseguenze politiche

La divisione tra Gaza e Cisgiordania ha reso quasi impossibile riprendere un negoziato di pace serio. Senza un fronte palestinese unito, ogni processo resta incompiuto.

Per Israele, Hamas è un nemico da contenere. Per la comunità internazionale, Gaza è un problema umanitario e politico che nessuno è riuscito a risolvere.

Capitolo 7 – La vita quotidiana nei Territori Occupati

Una realtà frammentata

Quando si parla di “Territori Occupati” ci si riferisce soprattutto a Cisgiordania e Gerusalemme Est, aree conquistate da Israele durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967. Oggi qui vivono circa 3 milioni di palestinesi e più di 700.000 coloni israeliani. È un mosaico complicatissimo, dove la vita quotidiana è scandita da muri, check-point e leggi diverse per persone che abitano spesso a pochi metri di distanza.

I check-point e la libertà di movimento

Uno degli aspetti più evidenti dell’occupazione è la restrizione dei movimenti.

- Centinaia di check-point militari controllano le strade principali.

- Palestinesi che vivono a pochi chilometri dal loro posto di lavoro possono impiegare ore per passare i controlli.

- Permessi speciali sono necessari per entrare a Gerusalemme o lavorare in Israele.

Per gli israeliani, queste misure sono giustificate dalla necessità di sicurezza, dopo decenni di attentati. Per i palestinesi, sono la dimostrazione quotidiana della perdita di libertà.

Il muro di separazione

Dal 2002 Israele ha iniziato a costruire una barriera di separazione lunga centinaia di chilometri. In alcuni tratti è un muro di cemento alto 8 metri, in altri una recinzione elettronica.

Israele sostiene che il muro serve a fermare gli attentati suicidi. In effetti, dopo la sua costruzione, gli attacchi in Israele si sono drasticamente ridotti.

Ma la barriera non segue i confini del 1967: in molti punti penetra all’interno della Cisgiordania, separando villaggi palestinesi dalle loro terre coltivate, o isolando intere comunità. Per questo i palestinesi lo chiamano “muro dell’apartheid”.

Gli insediamenti israeliani

Dal 1967, Israele ha costruito centinaia di insediamenti in Cisgiordania e Gerusalemme Est.

- Oggi vi abitano oltre 700.000 coloni.

- Per il diritto internazionale (Convenzione di Ginevra), gli insediamenti sono considerati illegali, perché un potere occupante non può trasferire la propria popolazione civile nei territori occupati.

- Israele contesta questa interpretazione e continua ad espandere le colonie, che sono sostenute da infrastrutture moderne, strade dedicate e protezione militare.

Questa espansione rende sempre più difficile immaginare uno Stato palestinese contiguo.

Due sistemi di vita paralleli

In Cisgiordania, spesso nello stesso territorio, convivono due sistemi:

- I coloni israeliani vivono con strade asfaltate, elettricità stabile, scuole moderne, accesso diretto ai servizi israeliani.

- I palestinesi spesso devono affrontare demolizioni di case costruite senza permessi (quasi impossibili da ottenere), carenza di infrastrutture, difficoltà di spostamento.

Questa disparità alimenta la frustrazione e la percezione di ingiustizia.

Gerusalemme Est

Gerusalemme è un caso a sé.

- Israele considera la città la sua “capitale eterna e indivisibile”.

- I palestinesi vedono in Gerusalemme Est la capitale del futuro Stato palestinese.

Gli abitanti palestinesi di Gerusalemme Est non hanno cittadinanza israeliana, ma solo uno status di “residenti permanenti”, che può essere revocato.

Le tensioni sono continue: attorno alla Spianata delle Moschee (o Monte del Tempio per gli ebrei), luogo sacro per entrambe le religioni, spesso esplodono scontri che poi si propagano in tutta la regione.

Vita quotidiana sotto occupazione

Per un palestinese della Cisgiordania, la vita quotidiana significa:

- Spostamenti difficili e imprevedibili.

- Paura di demolizioni o confische di terre.

- Arresti amministrativi, spesso senza processo, autorizzati dalle leggi militari israeliane.

- Accesso limitato a risorse come acqua ed elettricità, distribuite in modo ineguale tra palestinesi e coloni.

Molti giovani crescono senza mai poter uscire dal proprio villaggio o senza conoscere una vita senza occupazione militare.

Una convivenza impossibile?

Eppure, nonostante tutto, ogni giorno migliaia di palestinesi lavorano in Israele o a contatto con israeliani, creando relazioni economiche e personali complesse.

Ci sono organizzazioni della società civile, israeliane e palestinesi, che lavorano per la coesistenza. Ma la realtà sul terreno, fatta di muri e colonie, rende questa prospettiva sempre più difficile.

Capitolo 8 – La battaglia delle parole: genocidio, terrorismo, apartheid

Le parole come armi

Nel conflitto israelo-palestinese le parole non sono semplici descrizioni: sono armi politiche, giuridiche e morali. Dire “terrorismo” invece di “resistenza”, o “genocidio” invece di “operazione militare”, significa prendere posizione, anche senza volerlo. Per questo è fondamentale capire cosa vogliono dire questi termini e perché sono così controversi.

Genocidio

La parola “genocidio” ha un peso enorme. È definita dalla Convenzione ONU del 1948 come l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

- Chi accusa Israele di genocidio? Alcuni Stati, come il Sudafrica (che ha presentato un ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia), diverse ONG e movimenti della società civile.

- Chi respinge l’accusa? Israele e i suoi alleati, sostenendo che le operazioni militari hanno come obiettivo Hamas e non il popolo palestinese.

La Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) ha aperto un procedimento. Non ha ancora condannato Israele per genocidio, ma ha ordinato misure provvisorie per proteggere i civili a Gaza.

👉 Verità assoluta: l’accusa di genocidio è oggi oggetto di un procedimento legale internazionale, non di un giudizio già emesso.

Crimini di guerra

Più spesso si parla di crimini di guerra. Sono violazioni gravi del Diritto Internazionale Umanitario (Convenzioni di Ginevra): attacchi contro civili, uso sproporzionato della forza, presa di ostaggi, distruzione di beni essenziali.

- Israele è accusato di bombardare aree densamente popolate e di usare assedi che colpiscono la popolazione civile.

- Hamas è accusato di lanciare razzi indiscriminati contro città israeliane e di usare scudi umani.

👉 Verità assoluta: entrambe le parti sono accusate di possibili crimini di guerra, e la Corte Penale Internazionale (CPI) ha aperto indagini.

Terrorismo e resistenza

Il termine “terrorismo” è uno dei più divisivi.

- Per Israele, gli USA e l’UE, Hamas è un’organizzazione terroristica. Gli attentati suicidi, i razzi contro civili, i rapimenti: tutto rientra nella definizione internazionale di terrorismo.

- Per molti palestinesi e alcuni Paesi, Hamas e altri gruppi armati sono parte della “resistenza” contro l’occupazione.

👉 Verità assoluta: Hamas è riconosciuto ufficialmente come organizzazione terroristica da USA, UE, Israele e altri Stati. Allo stesso tempo, gode di consenso tra una parte dei palestinesi, che lo vedono come simbolo di resistenza.

Apartheid

Un altro termine carico di significato è “apartheid”. Viene dal sistema di segregazione razziale in Sudafrica (1948–1994).

Negli ultimi anni, ONG come Human Rights Watch e Amnesty International hanno accusato Israele di applicare un sistema di apartheid nei confronti dei palestinesi:

- Leggi diverse per israeliani e palestinesi nei Territori Occupati.

- Restrizioni di movimento.

- Accesso diseguale a risorse come acqua e terra.

Israele respinge con forza questa definizione, sostenendo che i cittadini arabi israeliani hanno pieni diritti e che le misure nei Territori Occupati derivano da motivi di sicurezza, non da discriminazione razziale.

👉 Verità assoluta: il termine apartheid è usato ufficialmente da alcune ONG e istituzioni, ma non è stato riconosciuto come tale dalle Nazioni Unite né dalla maggioranza degli Stati.

Perché le parole contano

Il conflitto israelo-palestinese è anche una guerra di narrazioni. Definire un atto come genocidio, terrorismo o apartheid non è solo descrivere un fatto, ma orientare la percezione pubblica e le scelte politiche internazionali.

Ecco perché le parole diventano campo di battaglia:

- Per i palestinesi, serve a ottenere riconoscimento e solidarietà internazionale.

- Per Israele, respingere queste definizioni è difendere la propria legittimità e il diritto all’autodifesa.

↑ Torna all’indice

Capitolo 9 – Il ruolo delle grandi potenze

Un conflitto locale con eco globale

Il conflitto israelo-palestinese non riguarda solo due popoli e una terra contesa. È sempre stato al centro degli equilibri geopolitici mondiali. Le grandi potenze – dagli Stati Uniti all’Unione Sovietica, dall’Europa all’Iran – hanno visto nella regione non solo una questione di giustizia o diritti, ma soprattutto una partita di influenza strategica.

Gli Stati Uniti: alleato storico di Israele

Gli USA sono il principale alleato di Israele sin dalla sua nascita.

- Riconoscimento immediato: nel 1948, gli Stati Uniti sono tra i primi a riconoscere il nuovo Stato.

- Aiuti militari ed economici: Israele riceve miliardi di dollari ogni anno in assistenza militare. Oggi è il principale destinatario di aiuti esteri USA.

- Veto all’ONU: a più riprese, Washington ha usato il proprio diritto di veto al Consiglio di Sicurezza per bloccare risoluzioni critiche verso Israele.

Ma l’alleanza non è solo politica: Israele è considerato dagli Stati Uniti una portaerei strategica nel Medio Oriente, utile per contenere Iran, Siria e, durante la Guerra Fredda, l’URSS.

👉 Verità assoluta: gli Stati Uniti sono e restano il principale garante della sicurezza israeliana.

L’Unione Sovietica (e poi la Russia)

Durante la Guerra Fredda, l’URSS sostiene i Paesi arabi:

- Fornisce armi a Egitto, Siria e Iraq.

- Appoggia l’OLP sul piano diplomatico.

- Cerca di contrastare l’influenza americana in Medio Oriente.

Dopo il crollo dell’URSS, la Russia eredita questo ruolo, ma con minore forza. Oggi Mosca mantiene buoni rapporti sia con Israele (soprattutto per motivi economici e di coordinamento militare in Siria) sia con i palestinesi.

L’Europa: divisa e incerta

L’Europa ha un ruolo più ambiguo.

- L’UE è il principale finanziatore dell’Autorità Nazionale Palestinese.

- Promuove ufficialmente la soluzione “due Stati per due popoli”.

- Molti Paesi europei hanno riconosciuto la Palestina come Stato, altri no.

Ma l’Europa appare divisa: alcuni Paesi hanno posizioni più filo-israeliane, altri più sensibili alla causa palestinese. Inoltre, la dipendenza energetica dal Medio Oriente ha spesso frenato azioni decise.

L’Iran: il grande oppositore di Israele

L’Iran, soprattutto dopo la rivoluzione islamica del 1979, si presenta come il principale nemico di Israele nella regione.

- Sostiene militarmente ed economicamente Hamas a Gaza e Hezbollah in Libano.

- Non riconosce lo Stato di Israele e invoca la sua eliminazione.

Per Israele, l’Iran rappresenta la minaccia più grande, non solo per il suo sostegno ai gruppi armati, ma anche per il suo programma nucleare.

I Paesi arabi

Per decenni, i Paesi arabi hanno sostenuto i palestinesi, ma con interessi spesso divergenti:

- Egitto e Giordania hanno firmato trattati di pace con Israele (1979 e 1994).

- Arabia Saudita e le monarchie del Golfo sono passate da un’opposizione storica a rapporti sempre più aperti con Israele (Accordi di Abramo, 2020), soprattutto per contrastare l’Iran.

- Siria e Libano restano formalmente ostili a Israele.

Per i palestinesi, questo cambio di atteggiamento è stato vissuto come un tradimento: la loro causa non è più la priorità del mondo arabo.

Le Nazioni Unite

L’ONU è il luogo dove il conflitto è discusso più di ogni altro tema internazionale.

- Nel 1947 ha approvato il piano di partizione (Risoluzione 181).

- Nel 1948 ha sancito il diritto al ritorno dei profughi palestinesi (Risoluzione 194).

- Nel 1967 ha chiesto il ritiro dai territori occupati (Risoluzione 242).

Ma le risoluzioni dell’ONU restano spesso lettera morta: gli Stati Uniti usano il veto per proteggere Israele, altri Paesi fanno lo stesso con i palestinesi.

👉 Verità assoluta: nessuna delle risoluzioni ONU principali è stata pienamente attuata.

Una questione globale

Il conflitto Israele–Palestina ha effetti che vanno oltre il Medio Oriente:

- Influenza le relazioni tra mondo occidentale e mondo arabo.

- Alimenta radicalismi e terrorismo in varie regioni.

- Incide sui prezzi del petrolio e sugli equilibri energetici.

Ogni escalation in Israele e Palestina rischia di trasformarsi in crisi internazionale.

Capitolo 10 – I civili e la questione umanitaria

I veri protagonisti del conflitto

Dietro le dichiarazioni dei governi, le risoluzioni ONU e le operazioni militari, il cuore del conflitto israelo-palestinese è uno solo: la vita dei civili.

Sono loro, uomini, donne e bambini, a pagare il prezzo più alto di una guerra che sembra non avere fine.

Gaza: vivere in una prigione a cielo aperto

La Striscia di Gaza è spesso descritta come il luogo più difficile al mondo in cui vivere.

- Circa 2,3 milioni di abitanti concentrati in 365 km², una delle densità di popolazione più alte del pianeta.

- Dal 2007, dopo la presa di potere di Hamas, sottoposta a blocco terrestre, marittimo e aereo da parte di Israele ed Egitto.

- Accesso all’elettricità solo per poche ore al giorno.

- Acqua potabile scarsa e in gran parte non sicura.

- Ospedali sovraccarichi e spesso colpiti durante i conflitti.

Per la maggior parte dei giovani di Gaza, il mondo esterno è un luogo mai visto: pochissimi riescono ad uscire, la disoccupazione supera il 50%, e l’unica prospettiva sembra essere sopravvivere al prossimo conflitto.

La Cisgiordania e Gerusalemme Est

In Cisgiordania la situazione è diversa ma non meno dura.

- La frammentazione territoriale, i check-point e il muro di separazione rendono difficili anche i viaggi più brevi.

- Case palestinesi vengono demolite perché costruite senza permessi (quasi impossibili da ottenere).

- Molti villaggi soffrono la mancanza di acqua, mentre gli insediamenti israeliani hanno accesso garantito e infrastrutture moderne.

A Gerusalemme Est, i palestinesi vivono con uno status legale fragile: residenti permanenti, ma non cittadini. Possono perdere il diritto di residenza se vivono a lungo fuori dalla città.

I rifugiati

La Nakba del 1948 ha creato una diaspora palestinese che oggi conta oltre 5 milioni di rifugiati, secondo l’UNRWA (agenzia ONU per i rifugiati palestinesi).

- Molti vivono ancora nei campi profughi in Libano, Siria e Giordania, in condizioni precarie.

- La questione del “diritto al ritorno” resta uno dei nodi più irrisolti: Israele lo respinge, temendo che significhi la fine della sua maggioranza ebraica.

Per i palestinesi, però, è un diritto imprescrittibile, trasmesso di generazione in generazione.

I civili israeliani

Anche i civili israeliani vivono sotto minaccia costante.

- Nelle città vicine a Gaza, come Sderot, pochi secondi separano l’allarme “codice rosso” dall’impatto di un razzo.

- Le famiglie vivono con rifugi antiaerei in casa o nel condominio.

- Attentati suicidi, accoltellamenti e attacchi armati hanno segnato la vita quotidiana per decenni.

Per gli israeliani, il senso di insicurezza è parte integrante dell’identità nazionale: un Paese piccolo, circondato da nemici, sempre in allerta.

L’impatto psicologico

Oltre ai morti e ai feriti, il conflitto lascia cicatrici profonde nella psiche collettiva.

- A Gaza, i bambini crescono tra bombardamenti e blackout, con altissimi livelli di stress post-traumatico.

- In Israele, generazioni di ragazzi sono abituate a interrompere le lezioni per correre nei rifugi.

La guerra non colpisce solo i corpi, ma anche le menti, alimentando un ciclo infinito di paura e diffidenza reciproca.

Gli aiuti umanitari

Organizzazioni internazionali come l’ONU, la Croce Rossa, Medici Senza Frontiere, operano costantemente nella regione. Ma i loro interventi sono ostacolati:

- Accessi limitati.

- Convogli umanitari bloccati o ritardati.

- Strutture sanitarie bombardate o senza risorse.

Molti osservatori definiscono la situazione un collasso umanitario cronico, non più una semplice emergenza.

Verità assoluta

In ogni fase del conflitto, i civili sono sempre le prime vittime:

- Dal 1948 ad oggi, milioni di palestinesi hanno vissuto da rifugiati o sotto occupazione.

- Migliaia di israeliani sono stati uccisi in attentati e bombardamenti.

- Ogni tregua è temporanea, ogni ciclo di violenza ricomincia, e i civili restano ostaggi di decisioni prese da leader politici e militari.

Capitolo 11 – I possibili futuri

Un conflitto senza fine?

Da più di 75 anni il conflitto israelo-palestinese sembra non trovare soluzione. Ogni tentativo di pace è fallito o si è arenato, eppure il dibattito internazionale continua a concentrarsi su una domanda fondamentale: quale futuro è possibile per questa terra e per i due popoli che la abitano?

La soluzione dei due Stati

È la prospettiva sostenuta ufficialmente dalla comunità internazionale sin dalla Risoluzione ONU 181 del 1947 e ribadita in decine di altre occasioni.

- Uno Stato di Israele entro confini sicuri e riconosciuti.

- Uno Stato palestinese in Cisgiordania e Gaza, con capitale a Gerusalemme Est.

Pro:

- Permetterebbe a entrambi i popoli di avere uno Stato nazionale riconosciuto.

- È la formula accettata dalla maggioranza dei governi nel mondo.

Contro:

- Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania hanno frammentato il territorio palestinese.

- La divisione politica interna ai palestinesi (Fatah in Cisgiordania, Hamas a Gaza) rende difficile un governo unitario.

- La fiducia reciproca è ai minimi storici.

👉 Verità assoluta: la soluzione dei due Stati è formalmente riconosciuta dal diritto internazionale, ma al momento appare quasi irrealizzabile sul terreno.

La soluzione di un solo Stato

Un’ipotesi alternativa è la creazione di un unico Stato, dove israeliani e palestinesi convivano come cittadini con uguali diritti.

Pro:

- Supererebbe il problema della divisione territoriale.

- Eliminerebbe i check-point e le discriminazioni legate alla nazionalità.

Contro:

- Israele teme di perdere la propria identità di “Stato ebraico”, poiché i palestinesi diventerebbero presto la maggioranza.

- Molti palestinesi temono che diventerebbero cittadini di seconda classe in uno Stato controllato dagli israeliani.

Ad oggi, è una prospettiva discussa da accademici e attivisti, ma lontana dalla politica concreta.

Lo status quo

Il terzo scenario è quello che, di fatto, viviamo da anni: il mantenimento dello status quo.

- Israele continua ad espandere i suoi insediamenti e a controllare militarmente i Territori.

- L’Autorità Nazionale Palestinese sopravvive con poteri limitati in Cisgiordania.

- Hamas mantiene il potere a Gaza, sotto assedio e in cicli periodici di guerra.

Pro:

- Per Israele, garantisce un controllo totale della sicurezza.

- Non richiede compromessi politici difficili.

Contro:

- Per i palestinesi, significa occupazione, assedio e assenza di diritti.

- Rende sempre più lontana la prospettiva di una pace giusta e duratura.

- Alimenta cicli di violenza senza fine.

👉 Verità assoluta: lo status quo non risolve nulla, ma è lo scenario che dura da oltre trent’anni.

Escalation regionale

Un altro rischio concreto è che il conflitto degeneri in una guerra regionale più ampia.

- Hezbollah in Libano e i legami con l’Iran rappresentano una minaccia diretta per Israele.

- La Siria, pur indebolita dalla guerra civile, resta un potenziale fronte.

- Ogni nuova escalation a Gaza rischia di coinvolgere attori regionali.

E la comunità internazionale?

Gli sforzi diplomatici continuano, ma senza una reale volontà politica da parte delle parti in causa, restano sulla carta.

Gli Stati Uniti mantengono l’alleanza con Israele, l’Europa finanzia i palestinesi, i Paesi arabi oscillano tra normalizzazione con Israele e sostegno alla causa palestinese.

Il risultato è che, al di là delle dichiarazioni ufficiali, nessuna grande potenza sembra avere la forza o l’interesse di imporre una soluzione.

Conclusione

Il futuro del conflitto israelo-palestinese oscilla tra tre possibilità: due Stati, uno Stato o lo status quo. La prima è giuridicamente la più riconosciuta, la seconda è la più radicale, la terza è la più probabile, almeno nel breve periodo.

Ciò che resta certo è che senza un accordo politico, i civili – israeliani e palestinesi – continueranno a vivere tra occupazione, assedio e paura. E che questa terra, piccola ma centrale, continuerà a essere il simbolo di un conflitto che il mondo non riesce a risolvere.

Capitolo 12 – Conclusione generale

Una storia di popoli e di identità

Il conflitto israelo-palestinese non è una semplice disputa territoriale. È il risultato di più di un secolo di storia, di due identità che si intrecciano sulla stessa terra e che rivendicano entrambe radici legittime.

Per gli ebrei, Israele rappresenta il ritorno a una patria dopo duemila anni di diaspora e persecuzioni culminate nell’Olocausto.

Per i palestinesi, il 1948 è la Nakba, l’inizio di un esilio forzato e di una vita sotto occupazione o in campi profughi.

Guerre, fallimenti e promesse mancate

Dal 1948 a oggi abbiamo visto guerre regionali, rivolte popolari, attentati, massacri, accordi firmati e poi traditi.

- Israele si è affermato come potenza militare e tecnologica, ma senza riuscire a ottenere pace e sicurezza duratura.

- I palestinesi hanno ottenuto riconoscimento internazionale, ma non uno Stato sovrano.

- Le grandi potenze hanno usato il conflitto come campo di prova delle loro rivalità, senza mai imporre una soluzione definitiva.

La centralità dei civili

In tutto questo, i civili – israeliani e palestinesi – restano gli unici veri protagonisti della tragedia.

- Le famiglie palestinesi di Gaza che vivono senza elettricità e senza futuro.

- I rifugiati che da decenni attendono il ritorno in una casa che non esiste più.

- Le famiglie israeliane che crescono i figli con la paura costante dei razzi e degli attentati.

Dietro le mappe e i numeri ci sono vite reali, e sono loro a pagare il prezzo più alto.

Le parole e la verità

Abbiamo visto come termini come genocidio, apartheid, terrorismo, resistenza non siano solo parole, ma strumenti politici e giuridici. Alcune verità sono indiscutibili:

- Il 1948 segna la nascita di Israele e la Nakba palestinese.

- Israele è la potenza occupante di Cisgiordania e Gerusalemme Est dal 1967.

- Hamas è riconosciuto come organizzazione terroristica da gran parte del mondo, ma gode di consenso tra una parte dei palestinesi.

- I civili di entrambe le parti hanno subito, e continuano a subire, violazioni dei diritti umani.

Altre verità restano oggetto di dispute, processi e indagini internazionali, ed è importante distinguerle chiaramente dai fatti consolidati.

Il futuro sospeso

Due Stati, uno Stato, o nessuna soluzione: il futuro resta sospeso tra speranza e rassegnazione.

Ogni nuova generazione cresce con più rabbia, più paura, più diffidenza dell’altra. Ma ogni generazione cresce anche con la consapevolezza che non esiste un’altra terra: israeliani e palestinesi sono destinati a vivere fianco a fianco.

Perché capire è necessario

Capire questo conflitto non significa schierarsi, ma conoscere i fatti, riconoscere le sofferenze e distinguere tra verità storiche, accuse e propaganda.

Chi legge questa storia per la prima volta deve uscire con la consapevolezza che non si tratta di un conflitto “lontano”, ma di una vicenda che riguarda l’intero mondo: per la sua carica simbolica, per la sua centralità geopolitica, per la sua capacità di influenzare la politica internazionale.

Conclusione

Il conflitto israelo-palestinese è una ferita aperta che attraversa più di un secolo. È la storia di un sogno e di una catastrofe, di un popolo che ha trovato una patria e di un altro che l’ha persa.

Non ci sono soluzioni facili né risposte immediate. Ma c’è una verità che non si può ignorare: senza giustizia e dignità per entrambi i popoli, la pace resterà solo una parola vuota.